鲁迅写过一句话:“只要能培一朵花,就不妨做做会朽的腐草。”

1936年10月19日,鲁迅在上海病逝。第一天有将近4500人前往吊唁,第二天又到了3000多人。日本人内山完造和鲁迅是好友,由他来联系当时的万国殡仪馆安排出殡事宜;治丧委员会也成立了,蔡元培、宋庆龄等都在其中,不仅如此,鲁迅去世还引起了国际上的广泛重视,连当时的苏维埃中央政府都发电报表达了哀悼。

1936年10月19日,鲁迅在上海病逝。

鲁迅作为中国现代文学的先锋和旗帜,既是中国文学向外推广的招牌,也是外国读者了解中国的第一扇窗口,因此有广泛的海外影响力。

鲁迅太“大”,他的海外传播也正如他在国内的影响力一样,在不同时间和地方被不同的人各取所需,又因时代变迁而呈现错综复杂的面貌。

鲁迅在西方拥有一定的读者和研究者。

鲁迅在西方拥有一定的读者和研究者。

值得一提的是,1966年以后,西方抱着“了解中国”的目的去接近鲁迅,法国知识界对中国的兴趣暴涨,萨特、福柯等一批作家、思想家都对席卷中国的左翼文化表示出浓厚兴趣,作为了解中国文化,尤其是左翼文化的窗口,一批鲁迅作品被翻译到法国。

但是,由于鲁迅的文章根植于半殖民地半封建的土壤,与西方读者的文化经验相去甚远,因此,鲁迅在西方的接受程度远不如在东亚国家。

日本:观照生而为人的困境和突围

青年时代,鲁迅“走异路,逃异地”而东渡日本,日本成为鲁迅一生瞭望世界的重要窗口。

日本成为鲁迅一生瞭望世界的重要窗口。/图·unsplash

日本向来是传播和研究鲁迅的重镇,鲁迅去世不到一年,日本就出版了《鲁迅全集》,比中国还早一年。

鲁迅的《藤野先生》、《故乡》等文章也是日本教材的保留篇目。

日本作家也从鲁迅那里获益良多,除了大江健三郎以外,太宰治有一部以鲁迅为主人公原型的长篇小说《惜别》。

藤野先生。

此外,日本还有一批以竹内好、丸山升等人为代表的鲁迅研究专家,这些人的鲁迅研究水平之高,在相当程度上也影响了中国的鲁迅研究。

日本人为什么对鲁迅兴趣浓厚?

一是鲁迅曾留学日本,与日本友人有良好的私人往来;二是鲁迅对黑暗的直视、对人性和国民性的省察贴近日本的文学传统;三是鲁迅的反抗精神,对战后被占领的日本国民压抑的心境起到激励作用。

丸尾常喜,东京大学教授、日本鲁迅研究界权威学者,在学术领域,丸尾常喜的鲁迅研究在日本被誉为继竹内好“竹内鲁迅”、丸山升“丸山鲁迅”之后的“丸尾鲁迅”。

丸尾常喜的名作《人与鬼的纠葛——鲁迅小说论析》在日本出版后评价很高。

丸尾常喜的名作《人与鬼的纠葛——鲁迅小说论析》在日本出版后评价很高,随后被翻译成中文,为国内鲁迅研究注入了重要的域外视角,《耻辱与恢复——〈呐喊〉与〈野草〉》也在之后问世华人世界。

《明暗之间:鲁迅传》是丸尾常喜所写的鲁迅传记。《明暗之间:鲁迅传》与其过往研究略有不同,是专门面向大众读者撰写的鲁迅传记,以通俗的视角讲述了鲁迅的独特之处。

丸尾常喜生前曾说:“观照鲁迅,是为观照我们生而为人的困境与突围。无法踏进光明,亦无法退回黑暗,于大时代的夹缝中艰难安放自身;忽而爱人,忽而憎人,在对世界的祝福与诅咒中寻求真的尊严;斗土的坚毅、清醒、英勇背后,携着普通人的迷惘、彷徨、恐惧。”

在书写伟大之前,他将鲁迅还原为人。

在书写伟大之前,他将鲁迅还原为人。

《明暗之间:鲁迅传》以地方分章——从绍兴、南京、日本到杭州、北京,再到厦门、广州与上海,以时间为线索,道出鲁迅的一生——从小康人家坠入困顿,走异路,逃异地;旧式婚姻的不幸,重获真爱的犹疑;兄弟感情的破灭,同侪后辈的攻击;异国生活的苦闷屈辱,提倡新思的无人响应;公务生涯的寂寞厌倦,大学教场的幻灭失落;过去的世界不断侵袭,将来的世界尚未成型……

丸尾常喜将鲁迅的作品融入他的人生经历之中,对照作品角色找出原型,如此一来,不仅从鲁迅的视角去看待他所经历的时代与社会,更能理解他创作的缘由,深刻体会其作品背后的深意。通过这本书,鲁迅其人及其作品,还有他所处的那个时代与社会,都——重现。

丸尾常喜将鲁迅的作品融入他的人生经历之中,对照作品角色找出原型。

丸尾常喜说:“在思考鲁迅的人生时有几个可以被料想到的视角,而我试图思考的立足点是:作为一个将过渡性中间物视为自身命运并加以承担的人,他是如何在仅此一回的生命中活下去的。”

丸尾常喜写道:“鲁迅认为自己的文章不可能是盛开的蔷薇,也不是香气浓郁的兰花。而他甘愿忍受这种命运。为了让中国这片大地有朝一日能够迎来百花齐放的季节,他宁可选择成为泥土。而要化为肥沃的泥土,就必须首先变成腐朽的杂草。”

中国学者秦弓1991年赴日留学,在丸尾常喜的指导下研究比较文学。

秦弓在《一位研究鲁迅的日本学者——怀念丸尾常喜先生》中如此回忆:“最早知道丸尾常喜先生,缘于看到一篇文章介绍丸尾先生的‘阿Q=阿鬼说’。海内外关于阿Q的论述可谓汗牛充栋,但丸尾先生独辟蹊径,由《阿Q正传》而及鲁迅杂文、《左传》、《太平广记》、《荆楚岁时记》、《窦娥冤》等,经过缜密的考察与深入的分析,从阿Q身上发现了三重‘鬼气’:一是多种因素生成的国民劣根性之鬼;二是民俗中无家可归的游荡之鬼;三是礼教赋予的传统之鬼。”

丸尾常喜提出‘阿Q=阿鬼说’。

鲁迅的代表作《阿Q正传》已被翻译成 40 多个国家的60多种语言,现在,它与鲁迅的名字一同在世界文学中占据着不可动摇的地位。

受过鲁迅亲自教导的日本学者增田涉在《鲁迅的印象》中写到,“他(鲁迅)将自己的人生意义寄托于写作以及将作品呈现给世界”,“他对所写的文章,并非经选择后再出版,而是将所写的一切原封不动、一字不落地投向世间”。

韩国:鲁迅是一代人的精神养料

鲁迅在东亚的影响是广泛且深远的,一方面是由于东亚儒家文化圈的存在,东亚国家对鲁迅的接受相对西方来说不会有太多“隔阂”;另一方面,近代以来东亚国家大多都遭到与中国相似的困境,也就不难有相同的共鸣。

鲁迅在韩国,是一代人的精神养料。

上海,鲁迅(左五)与铃木大拙(左三)、内山完造(左六)等人在内山完造寓所前合影。(图 / 视觉中国)

韩国知识分子在“寻找自己”时,感受到了鲁迅与自己的接近,感受到了自身与鲁迅同样的彷徨,他们努力靠近鲁迅并将他介绍给韩国人,如同当年鲁迅苦苦将俄国文学传播给中国人一样。

20世纪70年代韩国民主化运动的干将、被进步学生誉为“韩国鲁迅”的李泳禧说过:“鲁迅对统治阶级靠虚假统治社会以及由此带来的愚民化、精神奴隶化所表现出来的反抗精神和唤醒民众的启蒙思想,一直激励我为变革韩国社会而努力,而且鲁迅精神与韩国实际非常吻合,所以我感到很亲切。”

李泳禧的书曾风靡韩国知识界。他可能是一个真正意义上的鲁迅的知音。

韩国知识分子在“寻找自己”时,感受到了鲁迅与自己的接近,感受到了自身与鲁迅同样的彷徨。

从20世纪60年代开始,李泳禧因涉足政治而遭到九次逮捕。那时他认为自己的国家出了问题,他在苦闷和反抗里找到了鲁迅。

他觉得,自己要表达的许多意念,鲁迅都阐述过了,《呐喊》里的文字,既写着中国人的苦难,也有自己同胞的影子。

鲁迅的直面苦难又不安于苦难、不断向苦难挑战的气概,不仅中国少有,在那时的韩国作家里还没有出现。所以,李泳禧写下了许多与鲁迅相关的著作。

《呐喊》里的文字,既写着中国人的苦难,也有自己同胞的影子。/unsplash

李泳禧认为,鲁迅的伟大不仅在思想的层面上,也在社会革命的行动上。

李泳禧在《我的老师鲁迅》中写道:“我从鲁迅对民众的关爱中学到了很多,受到很多影响。尤其在他的评论文章中,受益匪浅。过去的近四十年岁月,我曾以和韩国社会现实相较量的姿态,在社会上发表了不少的文章。那些文章,是在思想层面既像鲁迅的,又在文学层面像鲁迅的。

因此,如果我在过去的一个时代,我给这个社会、知识分子和学生造成了一定的影响的话,那不过是间接地转达鲁迅的精神和文章罢了。我心甘情愿地担当了那份角色,并为之满足。”

鲁迅的思想不仅有超时间性同时也具有空间上的开阔性。

长期从事鲁迅和现当代文学研究的中国学者孙郁在《鲁迅遗风录》一书中如此回忆:“我在沈阳和首尔两次见到李泳禧先生,给我留下不灭的印象。

他刚烈的性格和大爱的情怀,像一首壮丽的诗。和他对视的那一刻,好像走进了韩国的现代史。这是一个丰富的老人,他自身的故事缠绕着一个民族的苦难史,以及在那苦难中生发出的最为明亮的东西。他绝不自恋,常常有自省的精神。

他在鲁迅遗产面前表现出的谦恭和豪气,我在近年中国的读书人那里已很少见到了。

人们只有在危难的时期才易和鲁迅的精神发生共鸣。在今天这个消费的时代,鲁迅已被许多中国人忘记了。

人们只有在危难的时期才易和鲁迅的精神发生共鸣。

当与李泳禧这样的前辈交流的时候,我产生过一种惭愧感。

比如我自己是在吃着鲁迅饭、做专业的普及鲁迅的工作,却缺乏李泳禧那样的激情,思想的体积渐渐生锈了。

在鲁迅遗产面前,没有国界的区别,而一个异邦人的思考,反而会激活我们几近冷却的意识。韩国知识界散发出的信息,不只是学术层面的东西,在更深的领域,我们与人类的一种境遇相逢了。”

在鲁迅遗产面前,没有国界的区别。

“韩国人解读鲁迅和别的国家不同,那就是有着寻路的饥渴和反抗奴役的激情。

富有叛逆精神的邻国友人,格外感兴趣于鲁迅的遗产。他们在这位中国文人身上找到了一种自己需要的东西,那就是对旧传统的超越和对人的解放的探索。

鲁迅在没有路的地方走路的勇气,在他们那里不只是象征性的灯火,而且应当说是成为新人的一种可能。这不仅仅是人生启迪者,重要的在于也存在着思维的快乐。一旦与这个远去的小个子作家相逢,东亚人神奇的精神攀援就开始了。”

2021年11月11日,北京鲁迅博物馆内陈列着被译成各国语言的鲁迅书籍。(图 / 周叠瑶)

韩国评论家、社会运动家任轩永在《我与鲁迅文学革命和人类的命运》一文里谈到了鲁迅在他生命里的意义。

在中学时代第一次读到鲁迅后,任轩永觉得自己的背井离乡的心绪里就有鲁迅式的感触。两个人的故乡遇到了相同的命运,产生了灵魂的共振。后来,任轩永走向了反专制的运动,内心一直依傍着鲁迅。1974年入狱的时候,任轩永想:“既然坐牢,就在狱里读读鲁迅吧。”后来,他第二次入狱,心里依然装着鲁迅。任轩永回忆道:“在那时,我的行动指针依然是鲁迅。鲁迅几乎是完美地将自己作为革命的火花燃烧到最后,因此我很羡慕他的智慧。”

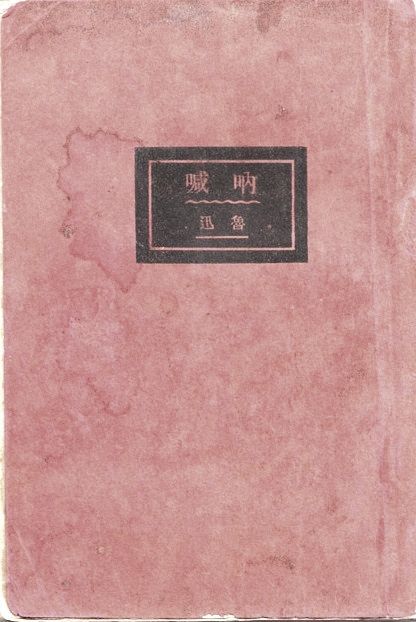

《呐喊》

孙郁说:“我没有想到邻国知识界对我国现代文化具有如此大的热情。

他们在20世纪七八十年代所表现的内在意识,与我国20世纪30年代的左翼青年是如此接近。东亚人在近百年的选择里,遇到了相同的难题,专制主义和传统意识使人们久困在奴隶的境地,个性被阉割了。而这正是鲁迅当年一直所思考的、要突破的文化羁绊。”

多年前离开韩国前的那个夜晚,孙郁和朋友在一个酒店聚会。

那一天首尔及外地的一些鲁迅爱好者、诗人、教授来了许多。

酒过三巡,一个诗人用不太标准的中文高喊着“鲁迅!鲁迅!”。于是全场的人同声高喊着,拥抱着,进入了一个狂欢的境地。声音在寒冷的街市里传动着,仿佛掠过一个世纪的哀凉,无数颗心因一个意念而共同跳动着。

“这是我一生经历的第一次与鲁迅有关的狂欢,国内任何一次鲁迅研讨会,都未能有过这样的激动场景。我的眼角流着泪水,是因为结识新朋友的缘故还是别的什么原因,一时也说不清楚。那一刻只是感到,鲁迅已成了我们不同国度间的共同语言。”孙郁说。

鲁迅已成了我们不同国度间的共同语言。

鲁迅是中国人的作家,他用极富张力和个性的文字拓展了汉语书写的边界,他对中国国民性手术刀般精准和深入的剖析,至今读来仍然让人脊背发凉,仿佛他一直冷眼旁观着我们。

鲁迅是世界的作家,他的反抗绝望,他对超越阶级、党派、民族的人性的探索,同样为人类留下了丰厚的遗产。 |